Strukturen hängen eng mit Machtverhältnissen und der Übernahme von Verantwortung zusammen. Ihr Zusammenspiel ist auch maßgeblich für das Klima in einem Unternehmen. Strukturen können demotivierende Effekte haben – oder die Vitalität und Resilienz im Unternehmen stärken. So gelten hierarchische Systeme immer noch als überlegen, ihre Nebenwirkungen werden aber bei weitem unterschätzt. Besonders das Thema Eigenverantwortung wird durch sie konterkariert.

Was ist nötig, um Eigenverantwortung in einer Organisation solide zu verankern? Eine Antwort gleich vorweg: ein gesundes Zusammenspiel von Menschen, Themen und Strukturen – mit einer gehörigen Portion Eigenmacht beim Individuum.

Doch der Reihe nach.

Der Inhalt im Überblick

- Hierarchie: Das Dogma aktueller Organisiertheit

- Das Menschen- und Weltbild als Basis

- Ein verbindendes Menschen- und Weltbild

- Strukturen automatisieren den Alltag

- Das Thema Macht

- Macht = Eigenmacht + Fremdmacht.

- Wofür ist Eigenmacht gut?

- Wofür ist Fremdmacht gut?

- Werkzeug Eigenmacht-Fremdmacht-Regler

- Verantwortung

- Die Verbindung von Verantwortung und Macht

- Ein produktives Zusammenspiel für alle

- Du willst Erfahrungen mit der Kulturtechnik Kontexten machen?

Hierarchie: Das Dogma aktueller Organisiertheit

Organisationen sind heute überwiegend hierarchisch strukturiert. Hierarchie drückt zunächst einmal verschiedene Machtbefugnisse auf verschiedenen Stufen aus, wobei sich die Machtfülle pyramidenartig nach oben hin zuspitzt.

„Das Phänomen der Hierarchie ist religiösen Ursprungs (aus dem griechischen zusammengesetzt aus ἱερός hieros („heilig“) und ἀρχή archē („Führung, Herrschaft“). Hierarchie ist mit dem Glauben an eine Ordnung verbunden, die auf einer stufenmäßige Über- und Unterordnung beruht, also auf Herrschaft und Unterwerfung aufbaut.“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie

Hierarchisches Denken und davon abgeleitete Strukturen prägen seit Jahrtausenden menschliches Zusammenwirken. Der Glaube daran ist dermaßen tief und umfassend in Gesellschaften eingeschrieben, dass es oft gar nicht mehr auffällt. Das Dogma dahinter wirkt ins individuelle, unternehmerische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handeln hinein. Und ein Rütteln an den grundlegenden Glaubenssätzen der Hierarchie kommt mitunter einem Sakrileg gleich.

Kaum eine Struktur scheint ohne Hierarchie auszukommen: Sie findet sich in Familien, in der Schule, in beruflichen wie privaten Vereinen, in der Arbeitswelt, in der Gemeinde, in der Politik, im Staat, im Kulturwesen, in der Wirtschaft. Überall gibt es ein Oben und ein darunter. Was bedeutet das für das menschliche Miteinander und für das Thema Eigenverantwortung?

Das Menschen- und Weltbild als Basis

Hierarchien sind immer wieder auch gesellschaftlichen Strömungen und Widerständen ausgesetzt, die z.B. Partizipation, Kooperation, Autonomie oder Selbstorganisiertheit einfordern. In solchen Diskursen können starke Kräfte und mitunter scharfe Bruchlinien entstehen, wenn etwa „eine Basis“ gegen „die da Oben“ angeht. Das Phänomen der Hierarchie selbst bleibt dabei meist unangestastet.

Dabei könnte es in solchen Auseinandersetzungen immer auch um eine gemeinsame Weiterentwicklung in Richtung eines friedlichen Zusammenlebens gehen. Maßgeblich für den oft harten Verlauf von Konfliktlinien (samt Abgrenzungs-, Ausgrenzungs- und Spaltungsphänomenen) sind unterschiedliche Menschen- und Weltbilder und daraus abgeleitete Strukturen. Diese Phänomene finden sich und wirken lokal, regional, überregional und global – also im Kleinen wie im Großen.

Ein verbindendes Menschen- und Weltbild

Damit Machtverhältnisse nicht mehr spaltende Tendenzen produzieren, braucht es zunächst ein verbindendes Menschen- und Weltbild und in der Folge entsprechende Strukturen. Kontexten ist eine Kulturtechnik, die verschiedene Sichtweisen strukturell exzellent verbinden kann. Das ist deshalb möglich, weil es auf einem Menschen- und Weltbild fußt, „das nichts und niemanden einschließt und nichts und niemanden ausschließt.“ und „in dem jeder Mensch gleich viel Wert ist.“

Auf dieser Grundlage kann individuelle und globale Transformation stattfinden ohne am laufenden Band Gewinner und Verlierer zu produzieren. Die gemeinsame Kultur, die beim Kontexten entsteht, hat universellen menschen- und weltenverbindenden Charakter und kann Vielfalt sehr effektiv koordinieren – ohne der Notwendigkeit, einen Menschen über den anderen zu stellen. Das hat wesentliche Auswirkungen auf die Gestaltung von Organisationsstrukturen.

Strukturen automatisieren den Alltag

Idealerweise sind Strukturen dafür da, ein Thema in automatisierte Bahnen zu lenken und so die Umsetzung zu erleichtern. Nun ist Hierarchie ein Konstrukt, das Themen über die Ausübung von Macht von Oben vorantreibt.

Hierarchie wirkt systemisch-strukturell auf weitere Felder, wie z.B. auf Faktoren, die die das Erleben von Empowerment beeinflussen, wie z.B.:

- Der Grad der Selbstbestimmung

- Wahrnehmungen über die eigene Bedeutung

- Möglichkeiten der Einflussnahme

- Eigenes Kompetenzerleben.

Will man diese Faktoren in Richtung Empowerment – im Sinne von Autonomie und Selbstkompetenz – positiv beeinflussen sowie Eigenverantwortung und kooperatives Verhalten induzieren, braucht es Strukturen, die Macht anders verteilen.

Das Thema Macht

In der Strukturbaukompetenz liegt eine Entwicklungsmacht. Daher ist es notwendig, einen genaueren Blick auf das Thema Macht zu werfen. In den allermeisten Organisationen ist Macht strukturell ungleich verteilt.

Bei genauer Betrachtung kann man erkennen, dass diese Art von Machtstrukturen zu den Problemen geführt haben, denen sich die Menschheit heute gegenübersieht. Im Kleinen wie im Großen.

Um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts jedoch angemessen begegnen zu können, braucht auch ein anderes Verständnis von Macht.

Macht = Eigenmacht + Fremdmacht.

Kontexten nähert sich dem Thema auf grundlegende Weise:

„Jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens Erfahrungen mit Macht. Der Mensch übt sie selber aus und er lässt sie auf sich einwirken. Macht ist ein wesentlicher Teil beim Treffen von Entscheidungen.

Kontexten unterscheidet zwischen Eigenmacht und Fremdmacht. Die Eigenmacht ist jene Macht, die der Mensch für sich und aus sich heraus ausübt. Die Fremdmacht ist jene Macht, die der Mensch über einen anderen Menschen ausdrückt.“

Quelle: Kontexten: Wie man sich selbst und Systeme bewegt, Verlag Rosa Zwetschke 2023

Wofür ist Eigenmacht gut?

In der Psychologie, in vielen Therapieformen und der modernen Pädagogik ist es üblich, im Rahmen der Problembewältigung oder der Lösungssuche vorhandene Ressourcen zu aktivieren: Z.B. durch Fragen wie „Was liegt in Deiner Macht?“ oder „Was kannst Du selbst tun/ändern/beeinflussen? Kontexten definiert den Teil der Macht, den der Mensch für sich und aus sich heraus ausübt als „Eigenmacht“. Sie ist maßgeblich für das Erleben von Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit.

Wofür ist Fremdmacht gut?

Fremdmacht ist jener Anteil an der Macht, der auf einen Menschen einwirkt. Es gibt Situationen, wo Fremdmacht sehr hilfreich sein kann, z.B. bei einem Notfall, wenn der Mensch nicht selbst handlungsfähig ist, in der Krisenintervention, während der Entwicklung des Kindes bis zu einem gewissen Alter, oder wenn jemand einen Zebrastreifen überquert und ein herannahendes Auto nicht bemerkt.

Die Unterscheidung in Eigenmacht und Fremdmacht schafft Eindeutigkeit im Umgang mit Macht und unterstützt ihre Regulation:

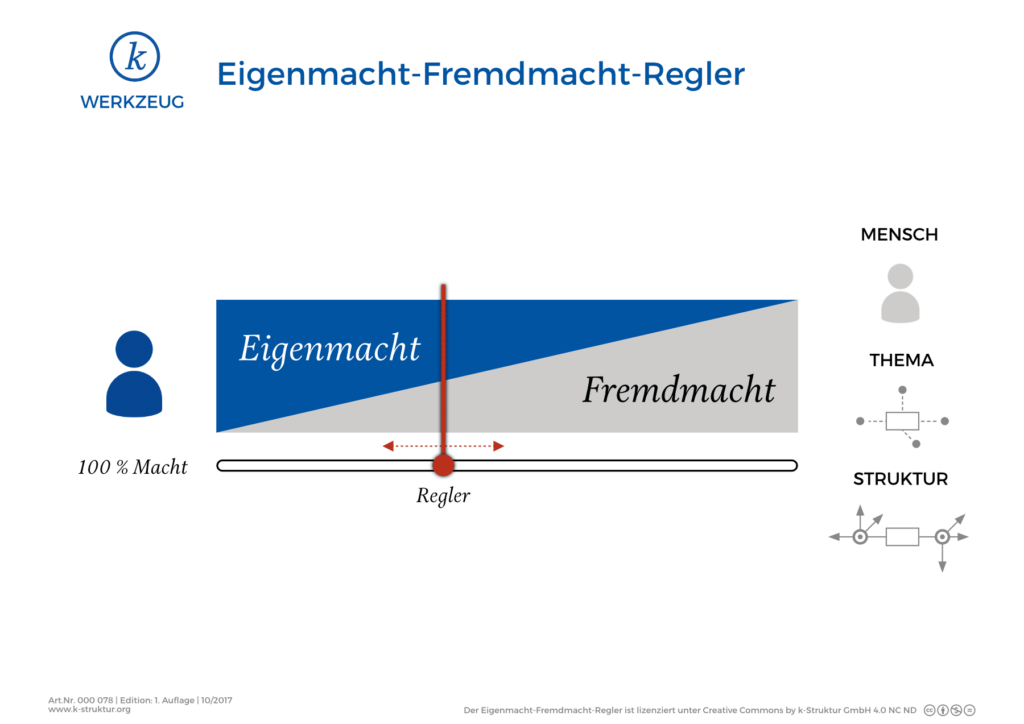

„Kontexten nutzt hier das Bild, dass jeder Mensch 100 % Macht hat. Mithilfe des Eigenmacht-Fremdmacht-Reglers kann der Mensch für sich sichtbar und erlebbar machen, wieviel Fremdmacht man einem anderen Menschen, einem Thema oder einer Struktur beimisst. Mit dem Regler erkennt der Mensch auch wieviel, wo und wie er selbst Eigenmacht ausübt.“

Quelle: Kontexten: Wie man sich selbst und Systeme bewegt.

Werkzeug Eigenmacht-Fremdmacht-Regler

Mit dem Eigenmacht-Fremdmacht-Regler hat der Mensch ein wirkungsvolles Werkzeug in der Hand, mit dem er sein Eigenmachtpotenzial ausbauen und kultivieren kann.

Verantwortung

Der Mensch trägt Verantwortung, weil er ein soziales und vernunftbegabtes Wesen ist und er andere Menschen für sein eigenes Überleben braucht. Es gehört zur Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, dass der Mensch lernt, Verantwortung für sein eigenes Handeln (Eigenverantwortung) zu übernehmen und auch zu lernen, wie das geht, Verantwortung für andere, für das Ganze oder Teile davon zu übernehmen.

Bei dieser Fähigkeit geht es darum, eigenes Handeln dahingehend einschätzen zu können, ob

- es ihn selbst und andere schädigt oder

- für ihn selbst und andere nützlich ist.

Diese Verantwortung erstreckt sich – aufgrund weiterer Wirkungszusammenhänge – auch auf die uns nachfolgenden Generationen und auch auf nicht menschliche Wesen und die Natur. Verantwortung und entsprechendes Handeln lässt sich beispielsweise aufgrund moralischer Tatsachen1 ableiten.

Die Verbindung von Verantwortung und Macht

Um Verantwortung für Entscheidung und Handeln übernehmen zu können braucht es entsprechende Macht. Man kann nur das verantworten, wozu man auch die Macht hat. Der eigenmächtige Mensch kann eigenverantwortlich handeln.

In Hierarchien sind Entscheidungsmacht und Handeln nicht kongruent miteinander verbunden. Diese strukturelle Schieflage muss an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Ein Mensch, der bei einem Thema von Fremdmacht beherrscht ist, kann nur dann in ihrem Sinne Handeln, wenn er dafür Eigenmacht aufgibt.

Ein Machtakt über einen anderen Menschen kann – sobald man ihm Bedeutung beimisst – Widerstand hervorrufen oder in die Gefolgschaft führen. In Hierarchien wird Fremdmacht sehr routiniert ausgeübt – es wurzelt im „Glauben an eine heilige Ordnung von Herrschaft und Unterwerfung“ (vgl. hieros und archē) und bedroht ständig das Eigenmacht-Erleben.

Fremdmacht-Akte können – aufgrund ihrer Natur der Übergrifflichkeit – starke Belastungen hervorrufen, welche die beteiligten Menschen in sich regulieren müssen. Belastungen können sich auf verschiedene Arten zeigen, wie z.B. Resignation, Gleichgültigkeit, Gewissensbisse, Frustration, Krankheit, Aggression, Unzufriedenheit, Ohnmachtsgefühle, Angst, innere Kündigung, Allmachtsphantasien, usw.

Tagtäglich ereignen sich unzählige Macht-Akte. Sie lenken das Handeln von Menschen auf eine Art und Weise, wie es ohne den Glauben an ein göttliches Prinzip der Über- und Unterordnung nicht stattfände. Menschen konstruieren für diese Art des Umgangs seit Jahrtausenden ein komplexes Gerüst von Thesen und Annahmen – das andere Menschen wiederum bereit sind, mitzutragen. Doch alles hat seinen Preis: Hierarchie funktioniert auf Kosten von Eigenmacht, Eigenverantwortung und Motivation und betrifft somit unmittelbar die Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit von Menschen.

Ein produktives Zusammenspiel für alle

Kontexten setzt konsequent auf das Eigenmachtpotenzial des Menschen. Aus ihm erwächst die persönliche Reife für echte, ehrliche und wirksame Kooperation. Dafür werden speziell entwickelte Kontexten-Werkzeuge eingesetzt, die auf diesem Weg unterstützen. Jedes Erfahrungswissen bekommt so Platz und verbindet sich zu hochinnovativen Lösungen mit der Eigenmacht und Eigenverantwortung als Basis.

Obwohl Kontexten im Grund eine einfache Kulturtechnik ist, braucht es die Bereitschaft, sich damit auseinander zu setzen und sich darauf einzulassen. Ob man das möchte, einen anfänglichen Mehraufwand zu betreiben, kann nur jeder für sich selbst – eigenmächtig – entscheiden.

Du willst Erfahrungen mit der Kulturtechnik Kontexten machen?

TIPP: Buche eines unserer Angebote oder schau in den Events um erste Erfahrungen mit den Kontexten-Werkzeugen zu sammeln. Für einen soliden Aufbau der Skills hat sich ein gewisses Mindestmaß an Prozessbegleitung als hilfreich erwiesen.

Du hast sicherlich noch einige Fragen. Dann ruf uns einfach an – natürlich völlig unverbindlich – und wir skizzieren gleich live miteinander, wie Euer Weg in die Kulturtechnik Kontexten aussehen könnte.

Blogautor Günter Strobl ist Geschäftsführer von DOCK12. Mit über 30 Jahren Erfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen und Projekten ist er ein wertvoller Sparringspartner in jedem Change-Prozess. Er begleitet mit der Kulturtechnik Kontexten Manager:innen, Führungskräfte und Mitarbeitende auf ihrem Weg zu echt kooperativen Strukturen.

«Verhalten folgt der Struktur»

Claudia Wagner

Weiterführende Literatur:

- C. Wagner: Kontexten – Wie man sich selbst und Systeme bewegt.

- G. Strobl, C. Wagner: Kulturtechnik Kontexten: Ein menschen- und weltenverbindender Ansatz für die globale Transformation, Springer Nature

- vgl. die Definition „Moralischer Tatsachen“ bei Markus Gabriel ↩︎